本日第142回の簿記3級を受験してきました。

40時間くらい勉強しました。

合格するかギリギリくらいで受験しましたが、たぶん落ちました(涙)。簿記3級は簡単とのうわさを信じて受験したのですが、畑違いの自分には十分難しく感じました。

簿記は3級でも難しいね

どうも、簿記3級に恐らく不合格になった管理人です。

30時間で簿記2級に受かる本などが出版されており、3級だから余裕を見て(?)40時間くらい勉強しました。「危険物乙4くらいの難易度らしいから、40時間も勉強したら余裕だろ」と思っていました。

本当にすみませんでした。

まだ結果は分かりませんが、恐らく7割は行っていないと思います。

出題予想が外れて苦手な問題が出ました。問5でB/SとP/Lが出て死にました。それなりに得点は取れているはずです。あと十時間くらい勉強すれば合格できていたかもしれません。

まだ合格している可能性は微妙に残ってはいます。しかし、大抵落ちたなと感じた時は、不合格の場合が多いです。

7割が合格点って嫌らしい

6割が合格点という資格試験は多いですが、簿記の合格点は7割です。

6割だと半分と少し正解するだけで届く点数です。「アレ?落ちたかも」なんて出来でも、6割が合格点だとよく合格していたりします。

7割が合格点の簿記は、少し難しいのかなと感じてしまいました。全部正解しなくても部分点がもらえるのは救いです。それでも、7割が合格点というのは少しいやらしいです。

明らかな勉強不足での受験

今回の敗因は、明らかな勉強不足です。

簿記の勉強に楽しさを感じることができず、勉強がすすみませんでした。会計や経理のバックグラウンドがゼロなのに、必要時間の見積もりが甘かった気がします。

未経験者が確実に合格するには、最低50時間くらいの勉強は必要なのかなと感じました。勉強が得意な人なら30時間というのは十分に考えられる時間でしょうかね。

出題される問題が違っていたら合格していた可能性はあります。なので、知識ゼロから30時間で簿記3級に合格するというのも可能だとは思いますけどね。

次回は、もう少し過去問を演習してから受験しようと思います。

参考書と過去問の難易度の差を感じた

スッキリわかる 日商簿記3級という参考書で勉強を始めたのですが、この参考書があまりにも簡単過ぎました。参考書だけで勉強して過去問を解かずに油断していました。

いざ過去問を解き始めてみたら、意外に難しくてかなり苦戦しました。それで危機感を感じればいいのですが、「どうにかなるだろ」という感じでダラダラ勉強してしまいました。

簿記3級は他の分野の初級資格より難しかった

資格にもいろいろな分野があります。

簿記3級は、簿記・会計系資格の初級資格と言えるでしょう。

技術系資格では、危険物乙4が初級資格と言われることが多いです。IT系資格では、ITパスポートが初級資格であると国が認めています。

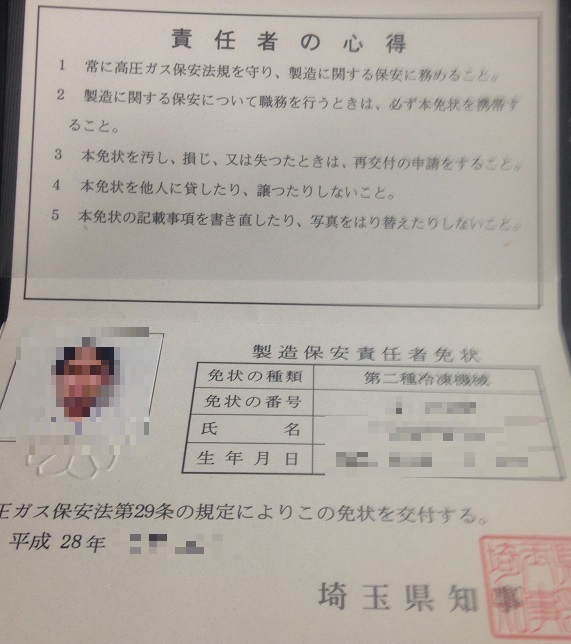

管理人は上の3つの資格をすべて持っています(簿記3級は結局合格しました)。どの資格もそれぞれの分野で初級資格と言われています。そのなかでも簿記3級が一番難しかったです。

それもダントツです。

どうして簿記3級が難しいかというと、多くの人が予備知識なしで勉強を始めるからだと思います。危険物乙4は、学生時代に化学を勉強している人ならばスムーズに勉強に入れます。ITパスポートは、ちょっとしたパソコンオタクなら勉強しなくても正解できる分野があります。

しかし、簿記3級で勉強する分野は、ほとんどの人が触れることがありません。予備知識があるのは、商業科の学生や会社で経理を担当している人くらいでしょう。

ほとんどの簿記3級受験者は、簡単な仕訳すら分からない状態で勉強スタートです。当然勉強に時間がかかり、人によっては難しく感じてしまうのだと思います。

私が受験したことのある有名な初級資格のなかでは、簿記3級が一番難しく感じました。

最初は貸方と借方の区別がつかなかった

簿記3級の一番難しかったところは、仕訳の貸方と借方の区別でした。

簿記などまったく知らない私は、左に収入で右に支出がくるのかなと思っていました。でも勉強してみると、どうも違うらしいということに気付きました。

最初は簡単な仕訳をするのにも違和感がありました。どっちが右か左か分かりませんでした。今でも貸方と借方の区別はあいまいです。それでも問題を解き続けることで自然と対応できるようにはなりました。

そして、合格から時間が経った今はすべて忘れていますwww

分からない状態で問題を解くのは苦痛かもしれません。それでも問題を解いて慣れてしまうのが一番の近道だと思います。

問題を解く際は、紙やノートに書きながら解くと覚えやすいです。覚えるのではなく、体に染み込ませるイメージでしょうか?管理人は、何回も同じ仕訳を紙に書いて勉強しました。

簿記3級は部分点制度もあり、完璧に分かっていなくても合格できる試験です。実際私もあまり理解せずに合格しました。仕訳さえできれば意外と部分点がもらえます。

簿記3級がどうしても難しいという人は、1冊簿記の本を読んでみると良いかもしれません。管理人も、「はじめての人の簿記入門塾」という本を読みました。簿記の基本を分かりやすく説明してくれます。この本であいまいだった簿記のイメージがつかめるようになりました。

細かい数字の計算は性に合わないかも

簿記の勉強をしていてもちっとも楽しくありませんでした。

本来数学はそれなりに得意なはずですが、簿記の計算はなぜだか面白くない。簿記は細かい数字合わせばかりで、理解する喜びや知る喜びがないからかもしれません。

大ざっぱで適当な性格の私は、そもそも簿記という試験に向いていないのかもしれません。適性を言い訳にしても仕方ないので、次回は気合いを入れて対策しようと思います。

借方(左側)と貸方(右側)なんて合わねーよ!

問題を解いていてよく感じること。

まず絶対に試算表や清算表の借方(左側)と

面白いくらい合わない。

過去問でも一度も左右が完璧に合ったことがない。

それでも採点すると部分点がかなりもらえる。非常に不思議な気分です。

今回の簿記3級受験でも試算表や財務諸表の借方(左側)と

実際合格していたので、かなり驚きました。

次回の簿記3級受験について

今回簿記3級に不合格見込みの管理人ですが、また再度受験しようと思います。

簿記の受験の目的は、決算書を読めるようになりたいというものです。ただ何となく株を売買するのではなく、もっとしっかり数字が読める人間になりたいです。

少し勉強しただけでは、適性は完全には分からないと思っています。もう一度簿記3級を受験してから判断しても遅くないかなと感じました。

最後に

簿記3級にいきなり落ちたっぽいです。前途多難ですが、このまま簿記・会計系の資格の勉強は続けてみます。次回の簿記検定の試験日まで勉強してみて、それでも好きになれなかったらこの分野は諦めます。簿記3級だけは合格するまで勉強するつもりです。

簿記3級に合格されそうな方や合格された方はおめでとうございます。

この記事を書いた後に自己採点してみましたが、まだ微妙に合格している可能性がありそうです。ギリギリのラインなので、正式な配点が分かるまで何とも言えません。

と思ったらなぜか合格していました。