先日、上級救命講習を受講してきました。普通救命講習は4時間の講習でしたが、上級救命は朝から夕方までの8時間のフル講習です。上級救命は、普通救命+αといった感想を持ちました。この記事では、上級救命講習の体験談や感想を書いていきます。

講習の参加者はいろいろ

上級救命の参加者は老若男女さまざまでした。大学生は参加していましたが、さすがに高校生以下はいなかったと思います。今は、学校でも救命講習を実施したりするそうです。

若い方は、介護の仕事をされている方が多かったです。介護の現場ですと、突然入居者が倒れるといったことがあるのかもしれません。

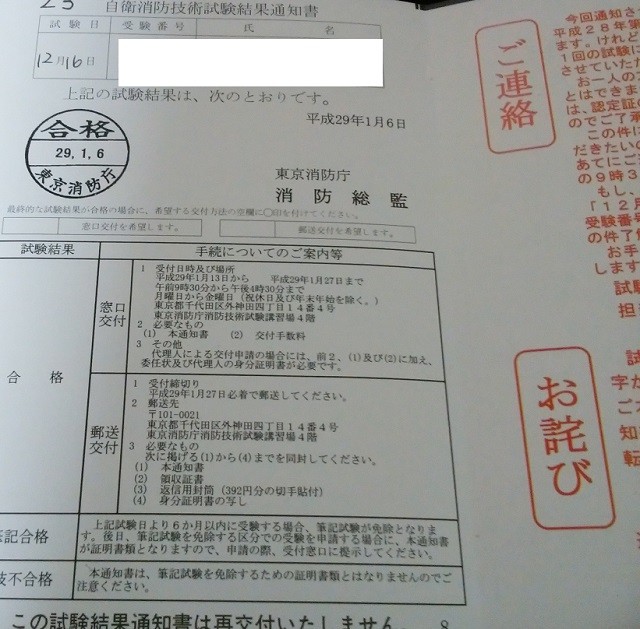

あとは、警備員の方もこの講習をよく受講します。東京で警備員3点セットと言われるなかに上級救命講習も入っているからです。他の2点は、自衛消防技術試験と防災センター要員講習です。首都圏では、社員にこれらの資格を取るようにすすめている警備会社が多いです。

男性と女性は二対一くらいで、男性が多かったです。上級救命には、乳児の心肺蘇生法も入っており、主婦の方もいたようです。

映像の視聴からスタート

まずは、30分くらいの映像を見ました。一次救命処置の大切さなどを説明する映像です。実際に救命処置を実施した人の体験談などを交えて説明していました。

あらためて、救命処置の大切さを実感しました。一次救命処置を実施するとしないでは、命が助かる確率が倍くらい違うそうです。

普通救命と違う点

普通救命は3種類ありますが、一般の人が受講する普通救命では、心肺蘇生、AEDの使用、気道異物除去を実施します。

上級救命では、それに加えて三角巾を使った応急手当、搬送法などを実施しました。講習の時間が限られているので、実施する団体によって内容が変わると思います。

そして、上級救命では最後に実技と筆記テストがあります。以前は、テストがなかった気がします。テストというよりは、理解度の確認の意味合いが強かったです。

三角巾を使った応急手当

まずは、三角巾を使った応急手当を実施しました。下の写真のように、三角巾を使って腕や足などを固定する応急処置を習いました。

完璧にやろうとするのではなく、ヘタでもとりあえず固定できていれば良いと言われました。

参加者同士でペアになって、お互いにうまくいくまで何度かやりました。きれいにはできませんでしたが、固定するだけなら意外と簡単にできます。

講習を受講する際は、友人や知人と二人で参加すると良いかもしれません。

搬送法

次に搬送法を実施しました。急病者を毛布にくるんで搬送する方法です。写真はありませんが、椅子ごと搬送する方法なども習いました。

1人が病人役になって、他の人でその人を搬送するといった具合です。毛布で簡易担架を作ったりもしました。

午後の講習は普通救命とほぼ同じでした

午後の講習は、普通救命とほぼ同じです。心肺蘇生、AEDの使用などの一連の流れを行います。管理人は2年前に普通救命講習を受講しています。その時の記事は、以下になります。

その他普通救命と違った点

普通救命と違ったその他の点としては、乳児の異物除去をやりました。乳児の人形を使って、乳児がのどにものを詰まらせた際の応急処置です。

乳児の背中を叩くのですが、叩き方にもコツがあるようです。

確認テスト終了後に修了証をもらって終了

普通救命ではテストはありませんでしたが、上級救命ではテストがありました。

実技テストは、心肺蘇生とAEDの使用法のテストでした。筆記テストは、簡単な知識確認の問題がでました。

どちらのテストも落とすための試験ではありませんでした。実際に30人程度の受講者がましたが、落ちた人はいませんでした。というか、今まで落ちた人っているのだろうか?

修了証は実施団体によって違う

修了証は、実施団体によって違います。管理人は近くの消防署で受講しました。修了証は厚紙をラミネートした簡易的なものです。普通救命講習も同じでした。

なかにはカードタイプの修了証を発行しているところもあるようです。管理人が受講したところは、受講料が無料です。無料なのに、修了証にお金はかけられませんよね。

管理人は上級救命講習を履歴書に書いていた

管理人は、今まで上級救命講習を履歴書の資格欄に書いていました。「上級救命講習 修了」と書いていました。

昔は、他に履歴書に書く資格がありませんでした。履歴書の資格欄を埋めるために、上級救命講習も書いていたのです。

介護、警備、スポーツインストラクターなどの仕事の人が受講することが多い資格です。未経験の方が警備員になる際、この講習を事前に受講していると印象が良いと思います。

先輩が受講していたのを見て受講しに来たという介護職の方もいました。介護の現場でも、持っていると良い資格なのかもしれません。

最後に

救命講習もいろいろな実施団体があります。ただ、ガイドラインが決まっているので、どこもやることはほぼ同じです。

ガイドラインは5年ごとに変わります。3年以内に再受講しるのが望ましいと言われていますが、ガイドラインが変わったらまた受講しようかと思います。